वर्मीकम्पोस्ट

कम लागत में वर्मीकम्पोस्ट बनाने की विधियाँ

परिचय

केंचुओं द्वारा कृषि अपशिष्ट को पचाकर उत्तम किस्म का कम्पोस्ट बनाया जाता है, जो वर्मीकम्पोस्ट कहलाता है। वर्मीकम्पोस्ट, केचुएँ के अपशिष्ट मल, उनके कोकून सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु, मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व और विघटित जैविक पदार्थो का मिश्रण होता है। प्रकृति ने केंचुओं को अद्भुत क्षमता प्रदान की है। वे स्वयं के भार से अधिक मल-मूत्र का त्यागकर उत्कृष्ट कोटि का वर्मीकम्पोस्ट बना सकते है। एक केंचुआ स्वयं के शरीर के वजन के बराबर या दुगूना अपशिष्ट पदार्थ प्रतिदिन खाता है। वर्मीकम्पोस्ट में 1.2-2.5 प्रतिशत नाइट्रोेजन, 1.6-1.8 प्रतिशत फाॅस्फोरस तथा 1.0-1.5 प्रतिशत पोटाश की मात्रा पाई जाती है। एक हैक्टेयर उर्वरक मिट्टी में सामान्यतया 1.25 लाख से ज्यादा केंचुए पाये जाते है। एक किलो केंचुए 50 से 60 प्रतिशत नमी वाले पांच किलो अपशिष्ट पदार्थ प्रतिदिन खा सकते है।

भारत में मुख्यतया केंचुए की ऐपीजिइक, एन्डोजिइक, तथा एनेसिक प्रजातियों वर्मीकम्पोस्ट बनाने में काम में ली जाती है। इनमें प्रथम दो विदेशी है तथा तीसरी भारत की है। राजस्थान की परिस्थितियों से आइसीनिया फोईटिडा प्रजाति के केंचुएँ सबसे उपयुक्त पाये गये है। इसे लाल कंेचुआ या सीवेज केंचुआ भी कहते है। लम्बाई 3-4 ईन्च और वजन आधा से एक ग्राम तक होता है। ये लाल रंग के होते है जो 90 प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ व 10 प्रतिशत मिट्टी खाते है। तापमान, नमी एवं खाद्य पदार्थो की उपयुक्त परिस्थितियों के केंचुएँ चार सप्ताह में वयस्क होकर प्रजनन योग्य हो जाते है। एक केंचुआ एक सप्ताह में 2-3 कोकून देता है एवं एक कोकून में तीन से चार अण्डे होते है। इस तरह एक व्यस्क कंेचुआ 6 माह में 250 केंचुएँ पैदा कर सकता है।

वर्मीकम्पोस्ट बनाने के लिए आवष्यक सामग्री एवं कारक

(1)केंचुए की आईसीनीया फोइटिडा प्रजाति का चयन करना चाहिए

(2) स्थान/बेड हमेषा छायादार स्थान पर ही बनानी चाहिए

(3) ताजा गोबर उपयोग में नहीं लेना चाहिए

(4) 7 दिन में 2 बार पानी का छिड़काव करना चाहिए

(5) यंत्र

(6) अन्य: अच्छा वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए केंचुओं का चुनाव, केंचुओं की भोजन सामग्री, बनाने की विधि तथा महत्त्वपूर्ण सावधानियों के बारे में पूरी जानकारी रखना आवश्यक है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

वर्मीकम्पोस्ट बनाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करते है जो ऊँचा तथा छायादार हो। छाया नहीं होने की स्थिति में वर्मीबेड के ऊपर छप्पर डाल कर छाया करनी चाहिए, क्योकि कंेचुओं को अधिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। केंचुएँ अंधेरे में अधिक क्रियाशील रहते है। प्रजनन एवं खाद निर्माण क्रिया के लिये 30 से 50 प्रतिशत नमी तथा 20-30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। एक क्यूबिक मीटर क्षेत्र के (लगभग 35 क्यूबिक फीट) अपशिष्ट से केंचुआ खाद बनाने के लिए 1 किग्रा. केंचुओं की आवश्यकता होती है। 1000 केंचुए का वजन लगभग 1 कि.ग्रा. होता है।

वर्मीकम्पोस्ट तैयार करने की विधियाँ

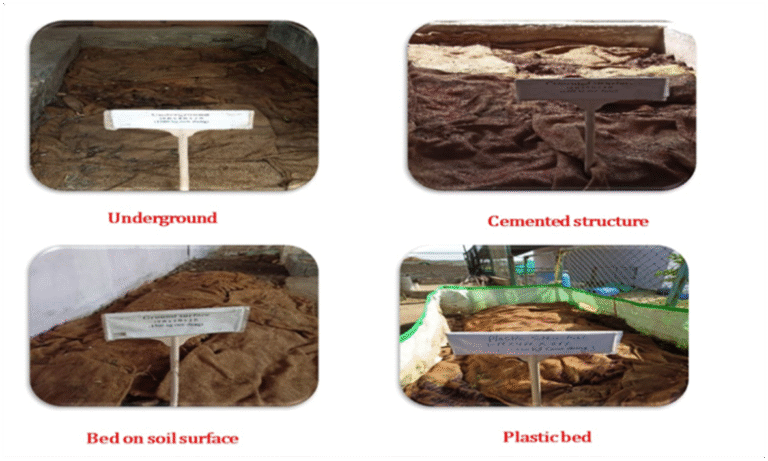

- सतह बेड विधिः जमीन की सतह पर सुविधानुसार बेड बनाई जाती है।

- टेªन्च विधिः विभिन्न आकार की (यथा 7ष्ग3ष्ग1ण्5ष्) ट्रेन्च तैयार करते है।

- सीमेंट टब विधिः नर्सरी तथा छोटे क्षेत्रफल के लिए कर्मीकम्पोस्ट तथा वर्म कल्चर तैयार करने के काम में ली जाती है।

- एचडीपीई वर्मी बेड विधिः एचडीपीई वर्मी बेड का आकार 12 फीट लम्बा, 4 फीट चैड़ा एवं 2 फीट गहरा होना चाहिए। वर्मी बेड के उपर छाया की व्यवस्था करते है। वर्मी बेड एक इकाई के लिए 10 किलो कैचुए काम मे लिए जाते है। एचडीपीई वर्मी बेड इकाई (12 फीट ग 4 फीट ग 2 फीट आकार) स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिषत अधिकतम 8000/- प्रति इकाई आकार अनुसार यथानुपात अनुदान देय है।

- व्यापारिक विधिः इसमें बड़ी आकार की सतह बेड तथा शेड की यूनिट तैयार की जाती है। जिसमें 100 टन से अधिक प्रतिवर्ष उत्पादन किया जा सकता है। वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना के लिए 30 फीट ग 8 फीट ग 2.5 फीट आकार के पक्के निर्माण के साथ वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना पर अनुदान देय होगा। शेड में काम आने वाली सामग्री स्थानीय उपलब्धता के अनुसार स्टील, एस्बेस्टास शीट, पट्टी से बनाई जाती है। इसके लिए स्थाई प्रकृति की छाया सामग्री उपयोग में ली जाती है। पक्के शेड की ऊंचाई बीच में कम से कम 10 फीट और किनारे से 8 फीट होनी चाहिए। जैविक आदान उत्पादन हेतु 30 फीट ग 8 फीट ग 2.5 फीट आकार के पक्के निर्माण के साथ वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिषत अधिकतम 5000/- प्रति इकाई आकार अनुसार यथानुपात अनुदान देय है।

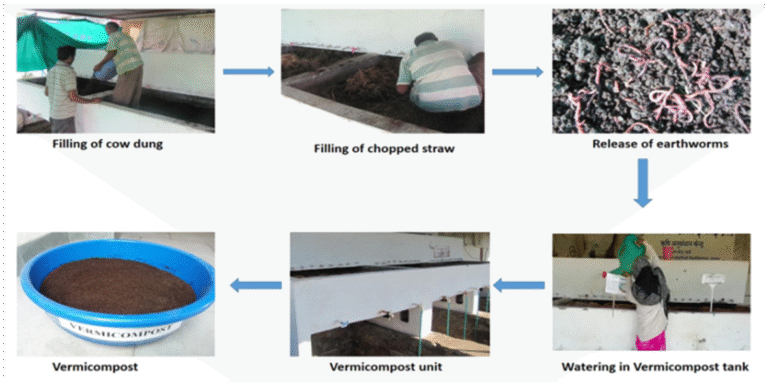

वर्मीकम्पोस्ट बनाने के लिए बेड (क्यारी) की लम्बाई 40-50 फीट और चैडाई 3-4 फीट रखते है। लम्बाई व चैडाई को आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा कर सकते है, परन्तु वर्मीकम्पोस्ट तैयार होने पर उसको एकत्र करने में सुविधा के लिए चैड़ाई 4 फीट तक ही रखते है। आवश्यकतानुसार एक छप्पर के नीचे एक से अधिक क्यारियाँ बना सकते है। क्यारी में मामूली सड़ा हुआ भूसा, तिनके, कडबी, जूट आदि को सतह पर 3 ईन्च की मोटाई में तह लगाकर बिछौना बनाया जाता है। बिछावन को पानी से नम कर दिया जाता है। इस बिछावन पर 2 ईन्च मोटाई की एक परत कम्पोस्ट या गोबर की बिछाई जाती है और पुनः इस परत को पानी से नम कर देते है। इस परत पर वर्मीकास्टिंग, जिसमें केंचुएँ व कोकून होते है, डाल दी जाती है। इस परत के ऊपर गोबर व मामूली सड़ा हुआ कृषि अपशिष्ट पदार्थ मिलाकर बिछा दिया जाता है। इस तरह परतों की कुल ऊँचाई लगभग डेढ़ फीट तक हो जाती है। इसको टाट या घास-फूस से ढक दिया जाता है। इस ढ़ेर पर समय-समय पर पानी का छिड़काव करना चाहिये। उचित परिस्थितियों में वर्मीकम्पोस्ट 60 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। वर्मीकम्पोस्ट तैयार हो जाने पर पानी का छिड़काव बन्द कर देते है जिससे केंचुएँ क्यारी में नीचे की परत में चले जाते है। उसके बाद ऊपर से वर्मीकम्पोस्ट को इकट्ठा कर लेते है।

सामान्यतया एक वर्ष में वर्मीकम्पोस्ट के तीन चक्र ले सकते है। अतः उत्पादन लक्ष्य के अनुसार वर्मीकम्पोस्ट यूनिट का निर्माण करना चाहिए। छोटी इकाई (ढ25 टन/वर्ष) के लिए लगभग 1000 वर्गफीट के क्षैत्रफल की आवष्यकता होती है।

कुल उत्पादन लागत

इसके लिए बेड तथा शेड आदि के लिए 50,000 से 1.5 लाख रू. की आवष्यकता होती है।

वर्मीकम्पोस्ट के लाभ –

1. वर्मीकम्पोस्ट देशी खाद की तुलना में अधिक श्रेष्ठ किस्म का होता है। इसमें गोबर की खाद तुलना में अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाये जाते है।

2. वर्मीकम्पोस्ट के उपयोग से मृदा की जलधारण क्षमता बढ़ जाती है अतः भूमि का कटाव रूकता है।

3. वर्मीकम्पोस्ट में एक्टीनोमाइसिटीज की मात्रा देशी खाद की तुलना में अधिक होने से फसलों में रोग प्रतिरोधकता बढ़ती है।

4. वर्मीकम्पोस्ट के उपयोग से खेत मे ह्मूमस की मात्रा बढ़ती है।

5. वर्मीकम्पोस्ट के उपयोग से खेत में खरपतवार व दीमक का प्रकोप कम होता है।

6. केंचएँ आॅक्सीजन नामक हार्मोन्स का स्त्राव करते है जो पौधों की वृ˜ि एवं रोगरोधी क्षमता बढ़ाता है।

7. वर्मीकम्पोस्ट टिकाऊ खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तथा यह जैविक खेती में इसका विशेष महत्त्व है।

प्रयोग विधि -खेत की तैयारी के समय 2.5-3.0 टन प्रति हैक्टर की दर से प्रयोग कर जुताई कर मिला लेते है। खाद्यान्न फसलों में 5-6 टन प्रति हैक्टर की दर से वर्मीकम्पोस्ट प्रयोग किया जाता है। वर्मीकम्पोस्ट भुरभुरा होने के कारण किसान भाई इसका उपयोग बुवाई के समय ऊर कर भी करते है।

सावधानियां

1. केंचुए की उचित प्रजाति का चयन करना चाहिए।

2. बैड को हमेशा सूर्य के प्रकाश से बचाना चाहिए, इसलिए बैड को बड़े पेड़ों की छाया में अथवा लकड़ी का ढांचा बनाकर उस पर जूट/त्रिपाल बिछाकर अथवा घास फूस की छप्पर बनाकर छाया करनी चाहिए।

3. बैड मंे नमी 40-60 प्रतिशत, तापमान 10-32 डिग्री सैल्सियस तक तथा हवा का आवागमन सुचारू रूप से होता रहे।

4. बैड पर सूखी घास, ताजा गोबर, अधिक पुराना गोबर का कभी भी प्रयोग न करें।

5. बैड को मेंढक, सांप, चिड़ियों, छिपकली, दीमक, लाल चींटी आदि से सुरक्षा प्रदान करें।

6. बैड के ऊपर कभी भी पाॅलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

7. बैड मंे हमेशा नमी बनाये रखें, इसके लिए सप्ताह में दो बार पानी छिड़कना चाहिये।

8. बैड को 7 से 10 वें दिन में कभी भी हाथ से या लकड़ी से खंगाल लें जिससे हवा सुचारू रूप से जा सके।

9. छनाई से एक सप्ताह पूर्व पानी छिड़कना बंद कर दें।

10. बैड में पानी न भरने दें।

चित्रः केंचुआ खाद बनाने की विधि